2022.06.23

宮崎県でサクラマスの循環型養殖に取り組む株式会社Smolt。Smoltは、宮崎大学でサクラマスの研究を行っていた、当時大学院生の上野 賢さんが設立した大学発ベンチャーです。

サクラマスは寒冷な水域に生息するサケ科の魚です。Smoltは、サクラマスの養殖にあえて温暖な宮崎の地で、そして「循環型養殖」という独自の養殖方法で挑戦しています。Smoltの循環型養殖とはどのような養殖なのでしょうか。そして、Smoltはサクラマスの循環型養殖でどのような未来を築こうとしているのでしょうか。現在も大学でサクラマスの研究を行いつつ、養殖事業に取り組んでいる株式会社Smolt代表取締役CEO、上野 賢さんにお話を聞きました。

—— サクラマスの「循環型養殖」というのはどのような養殖なのでしょうか。

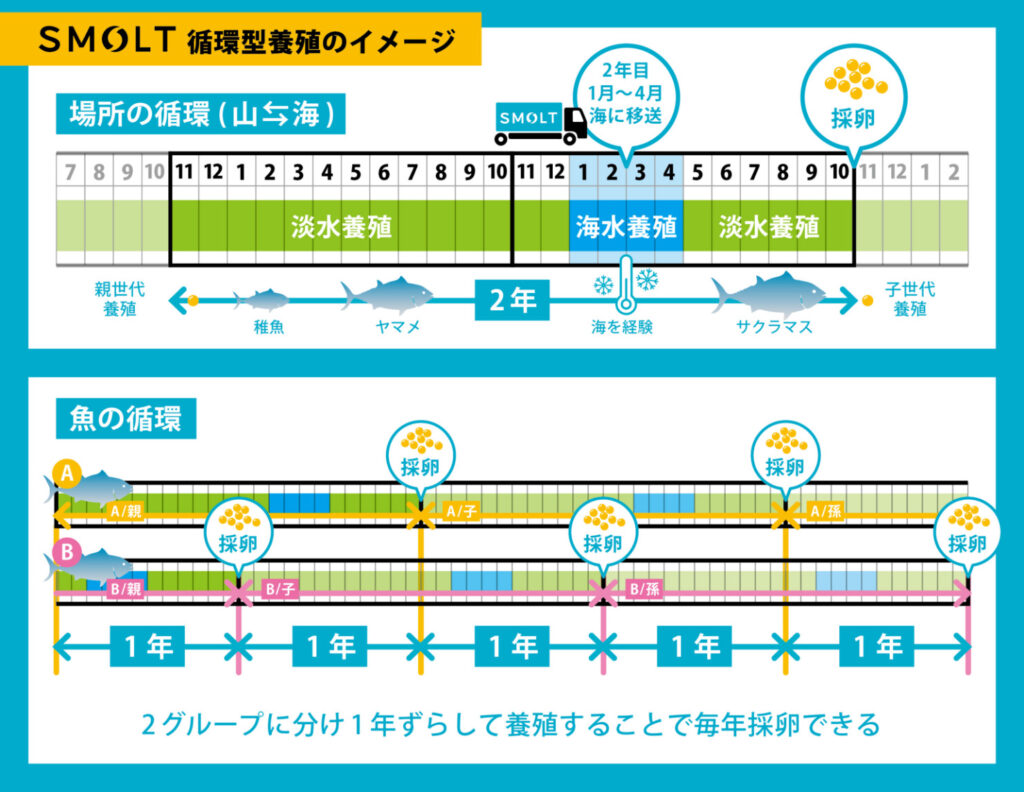

上野 サクラマスは、河川の上流で誕生し、海に出たのち再び生まれた川に戻って産卵する回遊魚です。サクラマスの循環型養殖とは、山と海を行き来するサクラマスの生活史を再現した完全養殖です。「循環型養殖」という言葉には、「魚(サクラマス)が循環している」ということと、「場所が循環している」ということの2つの要素がかけ合わされています。

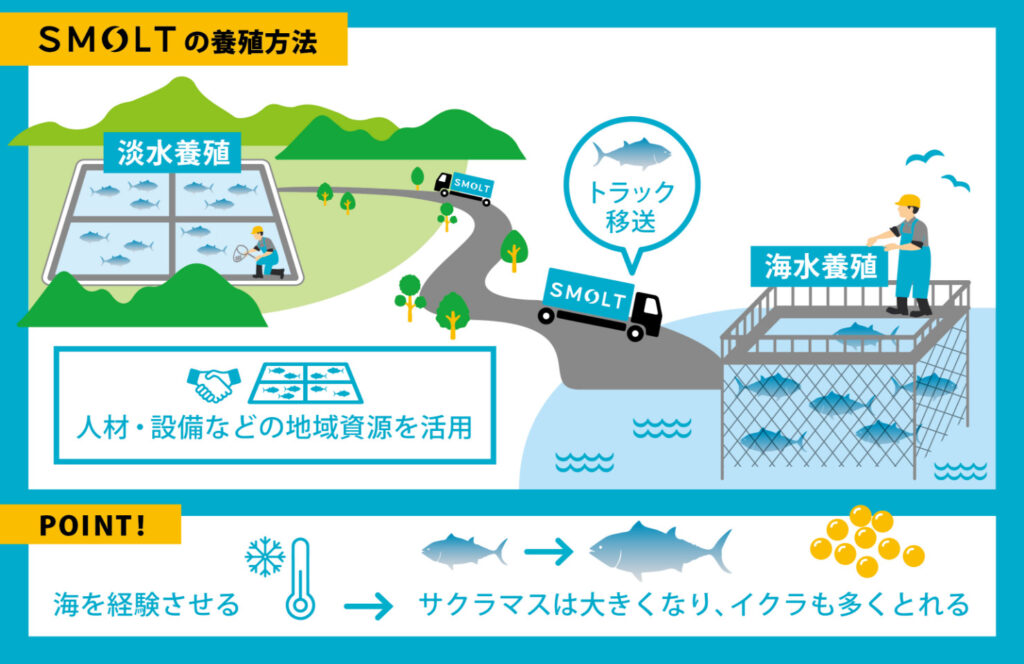

私たちのサクラマス養殖では、まず宮崎県五ヶ瀬町の山手にある淡水の養殖場でサクラマスの稚魚を孵化させて育てます。サクラマスの養殖には2年をかけますが、2年目の冬になると4か月間を宮崎県延岡市沿岸の海の養殖場で育て、その後また淡水の養殖場に戻しています。

実は、サクラマスを育てる上で“海”を経験させることは必ずしも必要ではありません。しかし、冬 の寒い海を経験させることでサクラマスは大きく成長します。

2年目の秋に、成長したサクラマスから採卵して次世代を育てます。これが魚の循環です。そして、天然のサクラマスがそうであるように、淡水と海水を行き来する、これが場所の循環です。この一連の循環をあわせて私たちは循環型養殖とよんでいます。

—— 数ある魚の中でなぜ「サクラマス」なのでしょうか。

上野 サクラマスは、大きな分類でいうとサーモンの一種です。サーモンは、日本国内だけでなく、世界で消費される魚種のひとつであり、今後もそのマーケットは伸長していくと考えられます。

また、サクラマスはオホーツク海や日本海に生息する魚で、日本では北海道や日本海側の海に分布しています。サクラマスというのはサーモンの中ではかなり珍しく、国内のサーモン市場における流通量も0.3%と非常に限られています。日本で獲れる純国産のサーモンであり、希少性は極めて高く、味もとてもおいしい魚です。

一方、サクラマスは日本人にとって昔から北海道や日本海側の食文化に強く根付いてきた魚でもあります。私たちとしては、外国のサーモンではなく日本オリジンの存在として、サクラマスを残し、広めていきたい。そのように考え、サクラマスを選んでいます。

—— 事業の根幹となる社会課題は何でしょうか。

上野 Smoltとして取り組んでいる社会課題のひとつが「食文化をどうやって残していくか」ということです。二酸化炭素の排出削減など各国の努力が行われていますが、地球温暖化は食い止めることができない状況です。それは海でも同じで、海水温の上昇は避けられない段階に来ています。気温上昇、異常気象と同じように海でも異変が起こっており、「魚が獲れない」というニュースが毎年のように出る中、漁獲量を制限したり、養殖場所を北にずらしたりするなどの対策が取られていますが、地球温暖化が進めば条件はどんどん厳しくなっていきます。

Smoltは、養殖技術で地球温暖化に強い魚を育てたいと考えています。それによって、おいしい魚を残していく、ひいてはおいしい魚を使った食文化が失われるのを防いでいく。Smoltは魚と食文化を守る取り組みに、サクラマスで挑戦しています。

—— 意識されているSDGsの目標はありますか?

上野 もちろん、14番の「海の資源を守る」というところも私たちとしてすごく大切なのですが、まずは13番の「地球温暖化に対して具体的な対応をする」を目標としているところがSmoltの特徴であると思っています。

具体的には、冷たい水の環境で生きるサクラマスを、私たちはあえて暖かい宮崎で養殖しています。周囲の方からはよく「なぜそんな厳しい環境で養殖するのか」と問われるのですが、それは、避けられなくなってしまった地球温暖化を見据えているからです。厳しい宮崎だからこそ、養殖技術で暖かい環境に順応したサクラマスを育てていくことができると考えています。

また、地域資源の有効活用も大切にしています。これは17番の「パートナーシップで目標を達成しよう」にあたるものです。Smoltが淡水養殖を行っている五ヶ瀬町の山は限界集落に近い場所ですが、働き手もいるし、場所、水資源も余っています。海もそうです。夏にはいろいろな魚が育てられますが、冬は出荷が終わって“いけす”が余っている状態で、人手も余っています。Smoltは、こうした地域の設備や資源、人々を地域資源としてとらえています。地域資源の活用は、Smoltの循環型養殖において非常に重要な要素です。

—— 「水産資源を守り、食文化を残していく」という課題に対し、どのようなアプローチで解決に取り組んでいるのでしょうか。

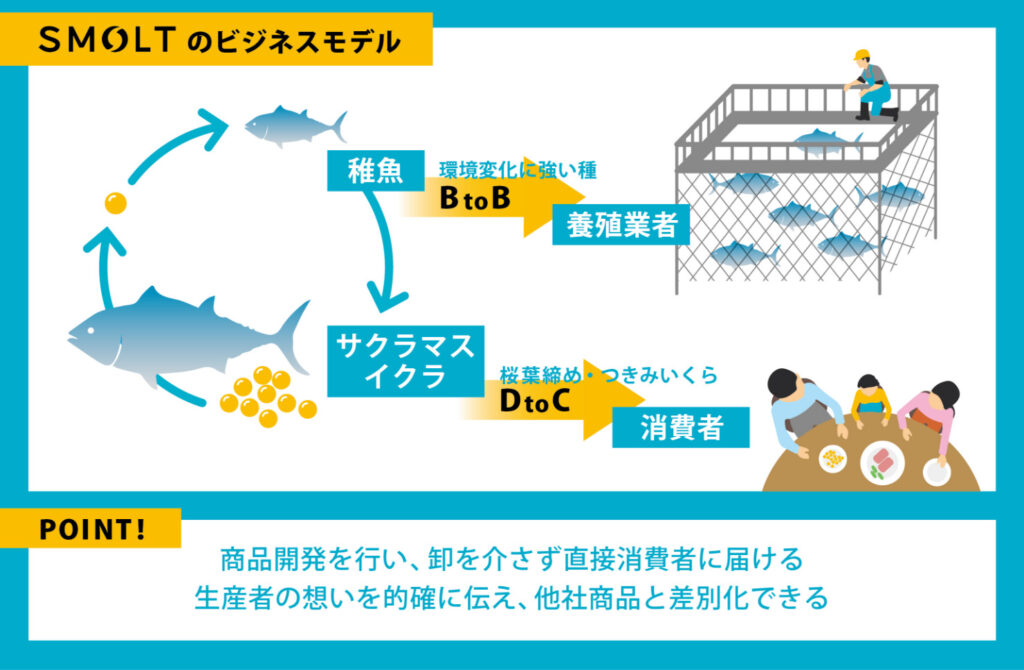

上野 解決方法は2つあると考えています。まず1つめはD to C。自分たちでサクラマスの商品開発を行い、消費者の方々へ直接商品を提供していく、という方法です。そして2つめはB to B。サクラマスの“種”を選抜育種し、養殖する人たち、つまり生産者の方々に提供する、という方法です。

1つめに関しては、Smoltでは、サクラマスのイクラを「つきみいくら」という商品で販売しています。魚卵を養殖でつくる、というのは会社としても独自性がありますし、ピンポイントで「イクラ」という食文化を残すことに寄与できるのではないかと考えています。

また、サクラマスの身を使った「桜葉締め」という商品も開発しました(2022年1月17日より先行販売開始)。サクラマスが一番おいしくなる方法というのを突き詰めて開発したのが桜葉締めです。

2つめに関していうと、地球温暖化によって養殖が難しくなっているとか、丈夫な“種”がないという声が、今実際に生産現場からあがってきています。私たちは、過去10年間にわたる取り組みを凝縮したサクラマスの稚魚を“種”として提供していきたいと考えています。

BtoBの稚魚ビジネスは、研究開発、実証テストの段階です。たとえば養殖場所が異なったときにこれまでと同じ再現性がとれるのか、そういったところを検証しているステージです。

—— 今後の事業の展望についてお聞かせください。

事業モデルとしては、DtoCの商品販売と、BtoBの稚魚ビジネス、この2つの業態を会社の成長ステージにあわせて変化させ、拡大させていく計画です。現状は9:1の割合で、DtoCの商品販売がメインになっています。

将来的には、DtoCとBtoBの割合を1:9に逆転させたいと考えています。輸出を含めた販路の開拓やブランドの構築などを進め、生産者の方々には販路、ブランドもあわせて、生産だけでなく販売も支援していきたい。今、サーモンの養殖は非常に増加しており、国内の産地は100を超えたともいわれています。「サーモン業界で闘えるのか」という言葉をいただくこともありますが、私たちは、“競争”ではなく“共創”によって水産業を活性化したいと考えています。Smoltのネットワークを全国に広げ、連携をつくり、一緒に成長していきたい、というのが私たちの考えです。

養殖技術で水産業を支えていく。表には出ないかもしれませんが、Smoltは、温暖化が進みつつある海の世界で、水産業における縁の下の力持ちとして欠かせない存在になりたいと思っています。そしてその先に魚を守る、食文化を守るという役目が果たせるのではないかと考えています。

地球温暖化によって海の環境にも異変が起きています。魚を守り、食文化を残すため、温暖な宮崎の地でサクラマスの循環型養殖に取り組むSmolt。Smoltの取り組みは、海の資源を守ることだけでなく、地球温暖化に対する具体的な対応、地域資源の活用としての側面もあわせもっています。水産業を支える縁の下の力持ちへ、Smoltの挑戦はこれからも続いていきます。

【ライター情報】中作 明彦

大学・大学院では熱帯の森林生態学を研究するフィールドワーカー。その後10年間にわたって中学校・高等学校の理科教員として勤務したのち、ライターに。生物、環境をはじめ広く科学系の記事執筆を中心に行っています。

白髭 克彦

東京大学 定量生命科学研究所 教授

魚は日本の食文化の根幹を支える食材であり、人の健康を育み、維持する上でも欠かせない生き物です。しかし、その食文化も主として地球温暖化や乱獲による水産資源の枯渇、変動と日本人の魚離れもあり、先行き不透明となっております。

鱒寿司の素材としても有名で、また健康に良い不飽和脂肪酸を多く含むサクラマスも個体が減少しており、例外ではありません。

Smoltの取り組みは、地球温暖化環境をあえて意識して養殖に挑戦している点、サクラマスの種の改良、保存を意識して事業の未来を描いているという点において、他の同種の事業とは一線を画しており、優れた取り組みであると感じました。また、自然のサクラマスでは必ず寄生虫の危険性がつきまといますが、養殖ではその危険性が低いという報告もあります。魚の不漁は我々の財布を直撃する問題であるだけに、安全な食材の安定供給と日本の食文化の維持に大きく貢献できるこのSmoltの循環型養殖の取り組みは、将来が楽しみです。

白髭 克彦

東京大学 定量生命科学研究所 教授

2018年度 – 2022年度: 東京大学, 定量生命科学研究所, 教授

2010年度 – 2017年度: 東京大学, 分子細胞生物学研究所, 教授

2010年度: 東京工業大学, 生命理工学研究科, 教授

2009年度: 東京工業大学, 大学院・生命理工学研究科, 連携教授

2023.01.16

2023.01.05

2022.11.21

2022.09.29

2022.09.06

2023.01.16

2023.01.05

2022.12.23

2022.12.21

2022.12.21